-

竪穴式住居に畳のルーツ・歴史を学ぶ!縄文人から脈々と続く日本人の住居の知恵とは

こんにちは、高野好見畳店の現在修行中の4代目の翼です。東京国立博物館に行き、

今日は、先日母校の空手部合宿に参加するために上京したついでに、畳が生まれる遙か昔の日本を知るために行ってきました!そこで学んだことなどを、これからの畳づくりに生かしていければと考えてます。

それにしても、楽しかった〜♪畳の歴史と日本人

日本文化は中国伝来のものが多いなかで、畳は数少ない日本発祥で日本固有の敷物です。

その誕生は奈良時代までさかのぼり、1,300年ほどの歴史があると言われています。初期の畳は現在の形大きく異なり、菰(コモ)や筵(ムシロ)など薄い敷物として使われていました。一説には、畳の語源は薄い敷物を「折りたたむ」から「たたみ」の名称が生まれたと言われています。存在する最も古い畳である聖武天皇の「御床畳」(ゴショウノタタミ)は、奈良東大寺の正倉院に保管されています。

現在の畳とは違い、木製のベッドの上に真薦(マコモ)を編んだござのようなものを5、6枚重ねて畳床とし、イグサの菰(コモ)で覆って錦の縁がつけられていました。平安時代には畳に厚みが加わり現在に近い形になります。

現在のように敷き詰められたものではなく、必要な場所にのみ畳を置いていました。

板の間に今で言う座布団の代わりに敷いたり寝具として家の中のあちこちに畳が置かれました。

この頃は畳を使えるのは貴族など特権階級のみで、まさに権力の象徴だったのです。鎌倉時代から室町時代にかけ書院造が生まれて、部屋全体に畳を敷きつめる使い方に発展します。

平安時代では座布団のような座具であったり、寝具に使われていた畳がこの時代あたりから家の中の床材に移行していきました。さらに桃山時代さらに江戸時代に至るなかで、数奇屋造や茶道が発展と合わせて畳も普及していきます。

江戸時代には役職として「御畳奉行」が作られ、武家などには大切にされ、将軍や大名には特に重要なものになりました。

江戸中期には町人にも畳は使われ初めます。

江戸後期には野生のものを使用してたイ草は本格的に栽培が始まり、畳を作って生業とする「畳職人」「畳屋」という職業が確立していきます。明治維新では、封建社会の規制が無くなった事で、農村にも畳が普及していきました。

そして、大正、昭和にかけて一般家庭で広く使われていくことで、家族団らんの象徴として「日本人といったら畳」というアイデンティティが浸透していくのです。今回、なぜ畳が生まれる遙か以前の縄文時代を知りたいと思ったのか

畳の発祥は1,300年前の奈良時代。

一方、縄文時代は、約1万5,000年前から約2,300年前の遙か以前の時代です。

畳なんて姿形も無かった古代の日本において、私達の先祖である縄文人達はどのような住居や敷物を使っていたのか。

それを知ることで、畳の魅力がよりわかるでは無いかと思いました。

(代表的な縄文土器の1種「火焔型土器」)縄文人時代とは

弥生時代に先行する縄文土器をもつ文化の時代で、今から13000年くらい前から2300年くらい前まで約1万年間続いた時代です。

それ以前の旧石器時代との大きな違いは「土器」です。

土器の発明によってそれまで食べられなかったものが食べられるようになりました。

縄文時代の環境は、土器の登場以降、寒暖の差が激しい期間が続きますが、縄文時代の主食ともいえる木の実を加工するための道具一式が出そろって、貝塚も残されるようになるころには、だいたい現在と同じくらいの気温になっています。縄文人の生活と住居と畳の関係

衣服は麻や苧麻(ちょま、カラムシ)の茎の表皮から糸を作って、すだれのように編んだものや、毛皮を利用していたようです。

また、食生活は春には山菜、夏には海産物、秋には木の実や果物、冬にはシカやイノシシ、といったように四季の恵みを最大限に利用していたようです。 ドングリやエゴマを材料にした加工食品を作っていたこともわかっています。そして、住まいは地面に穴を掘って床と低い壁を作った竪穴式住居が一般的でした。

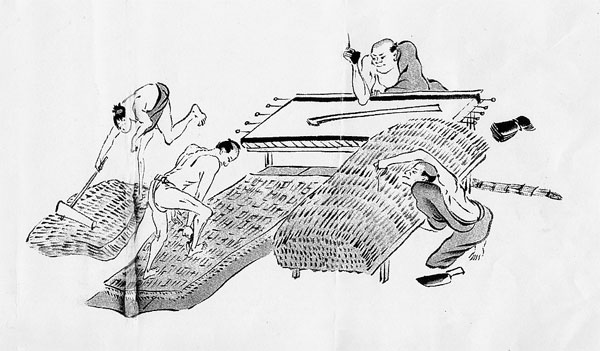

地面を円形や方形に掘り窪め、その中に複数の柱を建て、梁や垂木をつなぎあわせて家の骨組みを作り、その上から土、葦などの植物で屋根を葺いた建物のことです。ヨーロッパ,アジア,アメリカの各地で行われ、日本では縄文時代早期から古墳時代までは普遍的に使われました。

中央やや奥には炉があり、食べ物の煮炊きや、照明や暖房などに使われました。「夏は涼しく、冬は暖かい」気候に適応する古代日本人の知恵

竪穴式住居は地面に近い分、冬は地熱で暖かく、夏はひんやりと涼しく、非常に理にかなった構造を持った建築物です。

寒い地域ではより深く穴を堀り、地域の風土に適した家づくりをすることができました。

(竪穴式住居の骨組み 登呂遺跡)日本の場合は雨が多いため、気候の他に水の浸入や湿気対策も重要でした。

そのため、穴の深さを調節したり、穴のまわりに土を盛り上げて雨水の侵入を防ぐなどの工夫が、各地の竪穴式住居跡で確認されています。

また住居のなかに炉を置く、つまり火をつかうことで内部の湿度を下げ、温度を保ち冬の寒さを凌ぐことができるのです。四季に適応する畳

この季節の気温や湿度の変化に適応する知恵は、遙か後の時代に誕生する畳にも脈付いています。

畳を構成する「イ草」や「稲わら」は自然の農作物です。

どちらも湿度の高い夏の時期は湿気を吸い、乾燥する冬の時期は湿気を吐く「呼吸」を行います。それにより、室内の温度や気温を調節し、空気を浄化させる役目を果たします。

日本人が独自に生み出した「畳」にも、「夏は涼しく、冬は暖かい」気候に適応するの縄文人の知恵が生きているのです。古代縄文人の生活と畳の共通点から得た学び

このように、縄文時代の竪穴式住居と奈良時代以降に誕生する畳との共通点を知ることができました。

それは、「季節に適応する知恵」です。

現代よりも遙かに厳しい環境に生きてきた日本人が、その環境に適応する為に生み出した竪穴式住居。また、自然の農作物を敷物に活用し、季節に適応する知恵の詰まった畳。

季節による寒暖差や湿度差の激しい、四季のある日本の環境に適応する知恵は、遙か古代の縄文時代から脈々と日本人息づいているんだと言うことを知りました。

畳職人として、大変勉強になった1日でした。 -